SDVスキル標準

SDVスキル標準は、SDV時代に必要なソフトウェア領域の技術マップとキャリア定義で構成された、人材育成・確保を効率化する共通解釈のための指標ツールで、自動車ソフトウェア領域人材育成ワーキンググループ(委員長:高

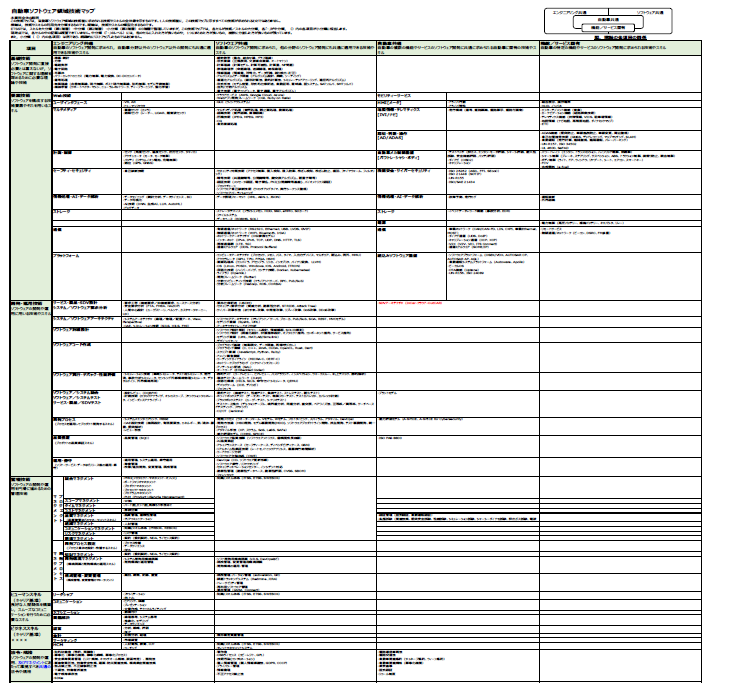

ソフトウェア領域技術マップでは、横軸に技術/スキルの利用区分(エンジニアリング共通、ソフトウェア共通、自動車共通、機能/サービス固有)を置き、縦軸に技術/スキルを類型化(基礎技術、要素技術開発・運用技術、管理技術、ヒューマンスキル、ビジネススキル、法令・規格)した上で、それぞれに該当する技術やスキルをマトリックス表示しています。

ソフトウェア領域の技術マップ

ソフトウェア領域技術マップでは、横軸に技術/スキルの利用区分(エンジニアリング共通、ソフトウェア共通、自動車共通、機能/サービス固有)を置き、縦軸に技術/スキルを類型化(基礎技術、要素技術開発・運用技術、管理技術、ヒューマンスキル、ビジネススキル、法令・規格)した上で、それぞれに該当する技術やスキルをマトリックス表示しています。

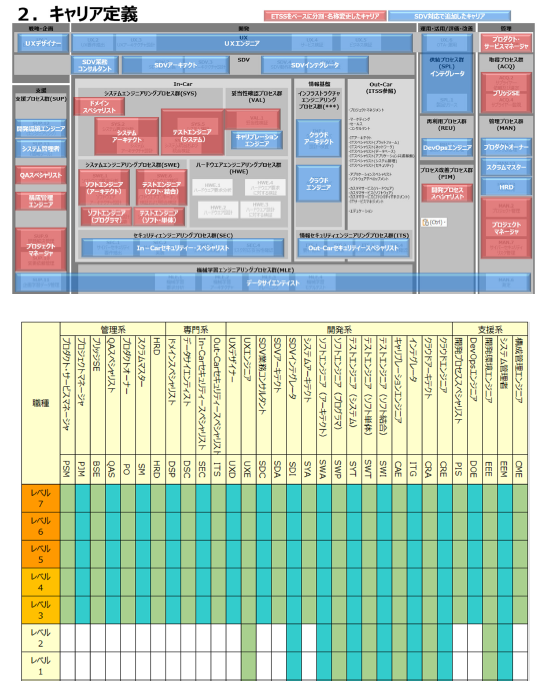

キャリア定義

キャリア定義では、個々に求められるスキルに応じて、従前のキャリアを細分化し、管理者、専門技術者、In-Car技術者、クラウド技術者、UX(User eXperience)/SDV技術者、支援技術者などのSDV開発人材区分において、ドメインスペシャリストやソフトエンジニアなど31職種のキャリアを再定義しています。

活用事例:個人の育成

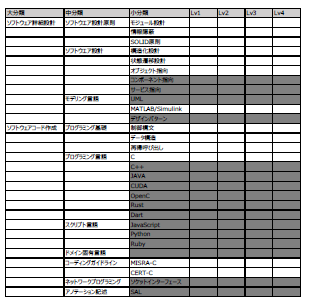

スキル診断

スキルマップのすべての項目を診断すると大量の項目を診断しなければならないため、診断に時間がかかり、診断が目的化してしまう可能性があります。従って、スキル診断は、個人が所属する組織やその組織の業務(キャリア)で必要な範囲に加え、過去の業務で経験した項目に絞って診断することを勧めます(下図のように不要な項目はグレーアウト)。このように項目を絞った後に、スキル項目ごとにETSS と同様にレベルで診断します。個人の自己申告に加え、より厳格に運用したい場合は、上司とのレベル合わせ、高スキル者による面接、テストを活用した診断も可能です。また、スキルは使わないと陳腐化するため、長期間業務から離れた場合は、レベルが下がることもあります。

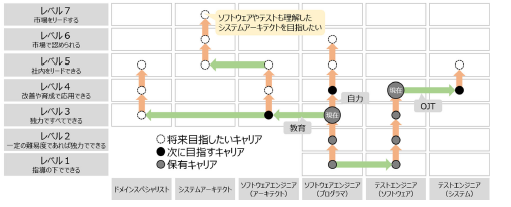

キャリアプラン

スキルはあくまでも⼿段であるため、ありたい姿であるキャリアを描き、ありたい姿にどのように到達すべきかを話し合うためにキャリアプランを活用します。例えば、下図のように、ソフトウェアのプログラミングやテストもできるシステムアーキテクトを目指したいならば、ソフトウェアエンジニア(プログラマ)、テストエンジニア(ソフトウェア)を経験した上で、将来ありたいキャリアにどのようなステップ、どのような方法(OJT、教育、自力など)でレベルアップしていくかを定義します。

他には、OutCar もInCar もわかるSDV アーキテクトを目指すならば、上記と同様に、In-Car、Out-Car やクラウドに関するキャリアを横軸にならべて、道筋(キャリアプラン)を定義します。

注意頂きたい項目として、本スキル体系では、5.3.20~22 に⽰した通り、テストエンジニアのレベル1,2 ではテスト実施、レベル3 以上でテスト設計ができるようにテスト設計のスキルをテストエンジニアのレベルの違いで設定しています。昨今、テスト駆動開発、テストファーストという考え方があり、テスト設計をソフトエンジニアが担う場合が増えてきましたが、その場合は、テストエンジニアのレベル3 以上を経験した上で、ソフトエンジニアへとキャリアを広げていくように定義してください。

さらに、本スキル体系では、5.2 で説明した通り、各キャリアの担当すべき範囲をETSS より狭く定義しています。これは専門性を重視したスペシャリストだけを育成をすることが目的ではないことに注意してください。狭く定義することで、各キャリアのレベルアップが少ないスキル項目でレベルアップできるので、必要なキャリアを組み合わせて、目指すべき姿を定義することができます。

「SDVスキル標準(SDVスキル標準解説書)」は以下よりダウンロード可能です。

今後も「SDVスキル標準」に対応した育成プログラム提供やエンジニアレベル認定など、人材育成・確保に有効な施策を更に拡充していきます。